Dans l’ombre de l’histoire du pyrénéisme, Houbigant occupe une place centrale dans la consécration de Pierrine Gaston-Sacaze, berger-botaniste de renommée internationale et figure locale de « l’illettré-savant ». Sous l'impulsion de Sacaze, Houbigant, qui herborise, développe cette activité.

Une relation érudite et amicale s'instaure entre les deux hommes.

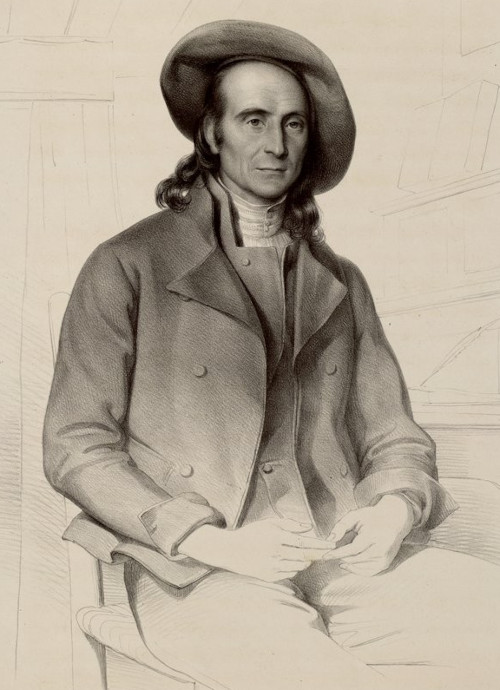

Une relation érudite et amicale s'instaure entre les deux hommes ; elle conduit Houbigant à commander à Eugène Devéria – rencontré dès son arrivée aux Eaux - ce qui est aujourd'hui le plus beau portrait du berger de Bagès lithographié à une centaine d'exemplaires. Une partie est offerte à Sacaze qui en fera cadeau à ses admirateurs ; l'autre est distribuée par Houbigant lui-même.

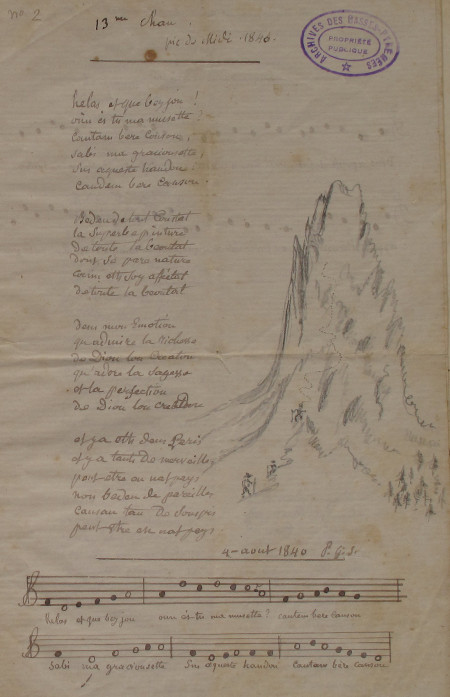

L’auteur évoque très clairement la tradition polyphonique locale, livrant par là l’un des plus anciens témoignages de cette tradition singulière en France.

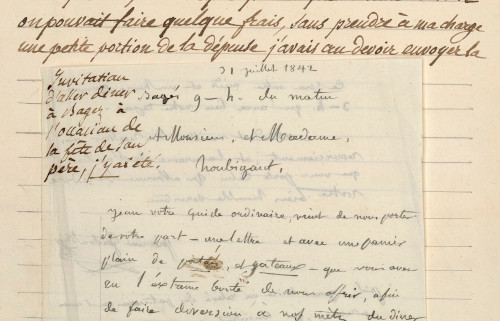

Le 31 juillet 1842, Sacaze invite Houbigant au repas d'anniversaire de son père qui fête ses 90 ans. Le repas, qui réunit proches parents et voisins, est des plus ordinaires hormis les présents d’Houbigant. Toutefois, après manger, chant et danse sont au rendez-vous. En peu de mots, l’auteur évoque très clairement la tradition polyphonique locale, livrant par là l’un des plus anciens témoignages de cette tradition singulière en France.

Diverses lettres autographes de leur correspondance sont également conservées dans le manuscrit. L’une d’elles regarde particulièrement la musique et révèle un témoignage unique : la représentation d’un Ossalois – Sacaze – sur sa propre tradition musicale comparée, ici, à la culture des élites du temps. Plus encore, dans cette lettre où il revendique particulièrement ici une culture à part entière, un code musical distinct, il se démarque de la majorité de ceux qui écrivent à cette époque sur le chant :

... nos mélodies et nos instruments ne furent point inventés pour plaire dans un salon, pour flatter l'oreille de l'auditeur avec les mots entrecoupés ...

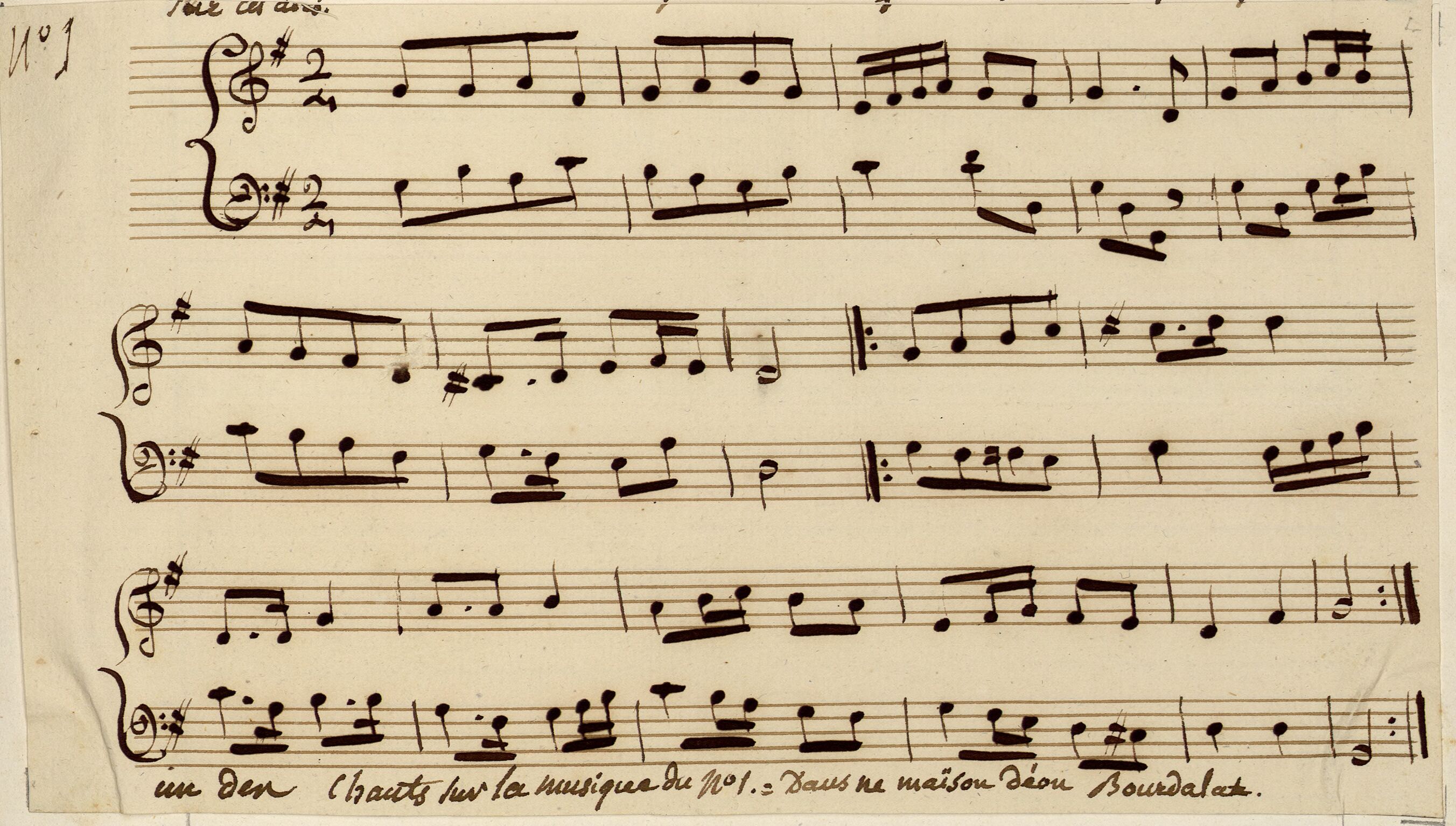

« Monsieur, Je ne sais pas trop comment tous les étrangers qui voyent et qui entendent notre musique ossaloise, se figurent et croyent entendre dans nos airs de musique un même ton et un même air. Bien que nos mélodies et nos chants soient composés d'après les l'occalités [sic.] c'est à dire que nos mélodies et nos instruments ne furent point inventés pour plaire dans un salon, pour flatter l'oreille de l'auditeur avec les mots entrecoupés, avec des sons à peine sensibles, nos sons et nos instruments étaient destinés à tout autre chose... un son monologue, monotone mais très fort, très appuyé afin que comme dans le Cor de chasse l'on puisse se faire entendre d'un autre pasteur (...) Les 4 exemples que je vous présente et les notes que j'y ai mises sont loin d'être la musique même... il n'y a qu'une idée simple, le tiers a peu près de celles qui y sont employées avec les instruments (...) »

Biographie détaillée de Pierrine Gaston-Sacaze

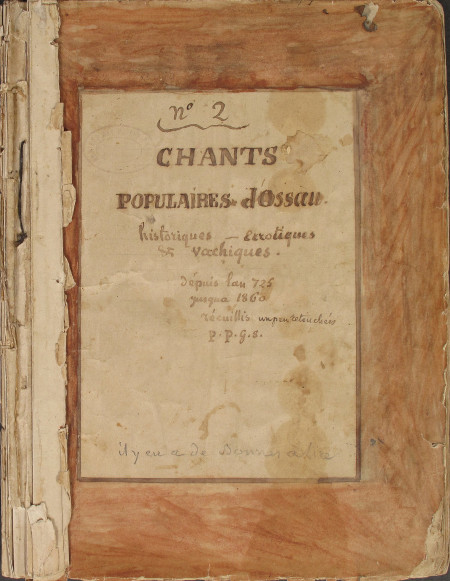

Extraits des "Chants populaires d'Ossau, historiques - errotiques & vachiques. Depuis l'an 725 jusqu'à 1860……", par Pierrine Gaston-Sacaze, conservé aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, cote 4J106

Jean-Jacques Castéret

InÒc–Aquitaine / Laboratoire ITEM de l’UPPA

Nourris des descriptions romantiques sur les paysages pyrénéens, les voyageurs sont, en fait, confrontés à un tout autre spectacle dès leur arrivée. Ils représentent, en effet, une véritable manne financière pour les autochtones et font, dès lors, l’objet d’incessantes sollicitations financières et de différentes formes de mendicité occasionnelle. Les guides et récits fourmillent de détails et d’avertissements. Le premier pasteur rencontré essaie de vendre une écuelle de lait et il n'est pas jusqu'aux enfants qui ne proposent fleurs, bouquets, papillons à monnayer. Sans honte, presque avec distinction, un vieillard assis devant sa maison tend la main au passage d'un touriste. Enfants et jeunes filles font de même.

La visite de la grotte Bonnecaze constitue une saynète burlesque. Le propriétaire vend aux touristes les morceaux de carbonate de chaux qui sont le principe des stalactites et qu'il extrait du sol, au dessus de sa grotte tuant, par là, sa poule aux œufs d’or. Comme il trouve insuffisants les 2 francs que lui donne Houbigant, il traite ses visiteurs « d’artistes » pensant ainsi blesser leur amour-propre, ce dont Houbigant et son compagnon ne font que rire.

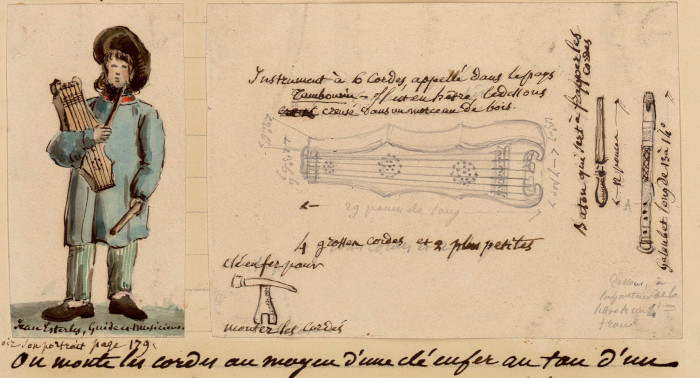

Dans la perspective du retour, les touristes peuvent se procurer facilement divers articles souvenirs. En dehors des très nombreuses lithographies que l'on achète en recueils ou au détail et dont le Journal d’Houbigant comporte une quarantaine ; les boutiques des stations commercialisent des collections d'échantillons géologiques, les vendeurs ambulants des peaux d'ours et des cornes d'isards. On achète à Laruns d’authentiques costumes ossalois ou des réductions afin de les faire confectionner de retour à Paris. Le Guide Moreau signale aux messieurs qu’ils peuvent, sans peine, compléter leur panoplie du parfait Ossalois : « Pour vous assurer un succès pyramidal, et donner à votre travestissement un cachet inimitable de vérité, d'originalité, faites l'acquisition d'un flageolet qui vaut 6 sous pour un montagnard, mais qu'en votre qualité d'étranger, on vous vendra 30 sous (ainsi de tout.) (…) Dites à Sacaze de vous faire confectionner (ce qui vaut 10 fr.) un tambourin; puis il vous apprendra à jouer sur cet instrument et sur le flageolet, tous les airs de la montagne, qu'au besoin il vous donnera notés. En deux leçons de Sacaze j'étais devenu un virtuose ; et pourtant j'avoue, à ma honte, que je n'ai pas l'instinct musical bien développé ».

On achète à Laruns d’authentiques costumes ossalois ou des réductions afin de les faire confectionner de retour à Paris.

Musique et danse participent aussi pleinement de cette économie. Par l’intermédiaire de son guide, notamment Esterles l’aîné, on loue des danseurs pour 20 francs. Les enfants monnayent leurs danses aux passants et les ménétriers font « la manche » dans les restaurants.

À plus grande échelle, Houbigant relate les grandes fêtes commandées et financées par de riches touristes. Celle que donne le Comte de Castellane, le 8 août 1842, à la veille de son départ des eaux, comprend de nombreux jeux, une course à la montagne et un concours de chant. Les participants, tous autochtones, reçoivent de riches prix en espèces ou des parures. Une timbale d'argent récompense le vainqueur de la course à la montagne. Pour la course aux œufs, chacun des vainqueurs reçoit une pièce de 20 F « prix d'une très belle paire de bottes qui aux Eaux-Bonnes est l'objet de l'ambition de chacun ».

Un concours de chant est également organisé. Deux villages s'y affrontent, six chanteurs, trois hommes et trois femmes de chaque côté, chantant La haut sus la montanha, la célèbre chanson de Cyprien Despourrins.

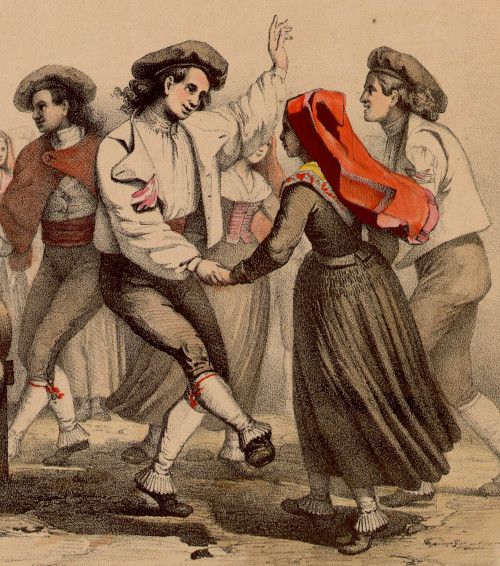

Un autre jeu est lui récompensé par de « belles ceintures rouges dont une était en soie d'Espagne ». Un concours de chant est également organisé. Deux villages s'y affrontent, six chanteurs, trois hommes et trois femmes de chaque côté, chantant La haut sus la montanha, la célèbre chanson de Cyprien Despourrins (1689-1759) qui devient à cette époque un véritable hymne des Pyrénées. On leur offre également « douze beaux mouchoirs de soie, pour cravates et fichus selon les sexes ». Des parures qui iront enrichir les atours des jours de fêtes ! Puis vient l'heure des danses : branles, sauts, quadrilles. Certaines personnes de la société dansent de leur côté, « déguisés en Ossalois d'opéra-comique ou en Espagnols ». Pour compléter la fête, le comte de Castellane fera ensuite distribuer du vin « aux populations de la montagne, des bouquets et des glaces, et des gâteaux aux trop civilisés. »

Houbigant relate encore la fête commandée par Coudurat, un Ossalois qui a fait fortune en Russie. Il revient à Laruns qu'il a déjà doté d'une fontaine et fait tous les frais de la fête, payant les ménétriers et une pièce de vin. Il associe à sa réussite sa famille restée au pays. Il habille très richement sa nièce d’un costume ossalois – un capulet du velours rouge le plus beau, bordé d'un galon d'or – et ouvre le bal avec elle, alors que sa femme et sa fille en costumes traditionnels russes sont aux premières loges, au côté des édiles locales.

Jean - Jacques Castéret

InÒc–Aquitaine / Laboratoire ITEM de l’UPPA

A côté d’un Gaston-Sacaze, sans cesse sollicité par les voyageurs, le manuscrit témoigne encore de la relation très particulière qui se noue entre le voyageur et son guide. Celui-ci est encore, à cette époque, un paysan de la vallée qui se loue ponctuellement à la saison, pour ouvrir le chemin et porter le paquetage. En effet, quel que soit le type de marche, simple excursion d'un ou plusieurs jours ou véritable équipée sportive assortie d'ascensions, le guide montre, ouvre le chemin, marchant souvent en avant. Il soutient si nécessaire les voyageurs défaillants dans les montées, soulage leur descente. Sur les escarpements, il se substitue à eux pour aller cueillir une plante inaccessible ; il porte encore sacs, vêtements de froid ou de pluie, matériel de chasse ou d’herborisation et les provisions qu'il est traditionnellement chargé de procurer moyennant une somme entendue avec son employeur.

... contes, légendes, chants et musique sont particulièrement appréciés.

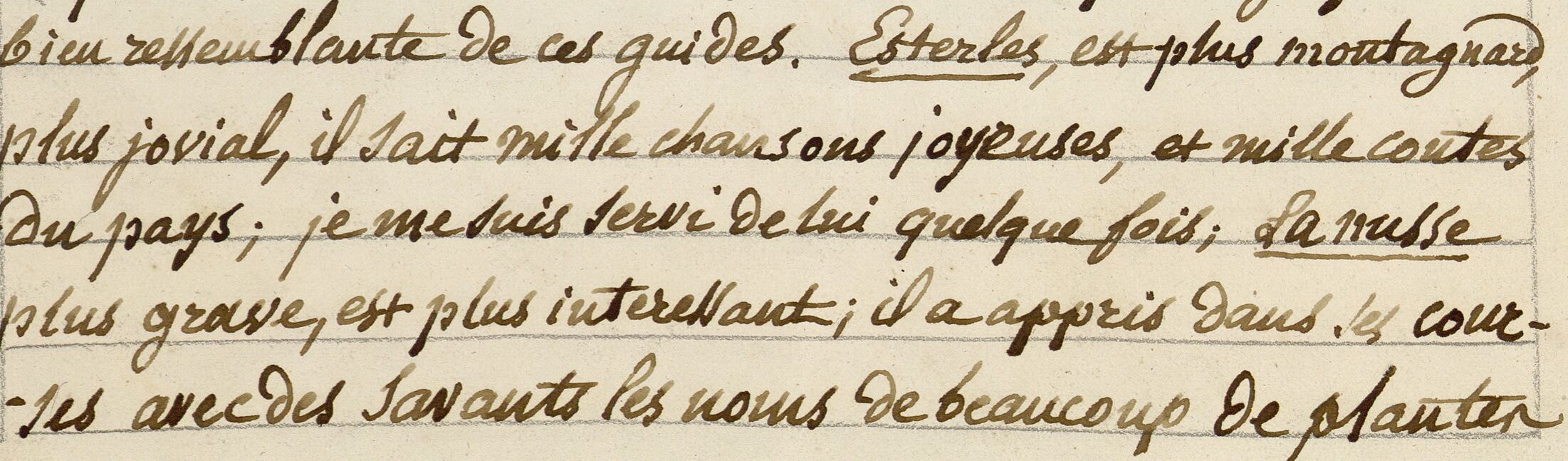

Au-delà de la connaissance des lieux et parcours, tout guide de montagne doit toutefois pouvoir renseigner son employeur en matière de climatologie, géologie… La longueur des étapes laisse encore place à d'autres éléments agrémentant la randonnée et plus proches de l'acquis des autochtones. C'est ainsi que contes, légendes, chants et musique sont particulièrement appréciés.

Le cas de Jean Esterles se révèle très instructif. Cousin d'un autre Esterles qui est, avec Lanusse, le guide le plus renommé des Eaux-Bonnes et donc très difficile à obtenir, Jean est proposé à Houbigant comme solution de rechange. Il apparaît ainsi à plusieurs reprises dans le récit, d'une façon qui tiendrait lieu de la recommandation à d'autres employeurs, si ce récit n'était resté manuscrit.

Esterles devance les désirs de son employeur. En dehors des excursions, il stimule sa curiosité en venant lui présenter instruments de musique et chansons, notamment l’une de ses compositions faite sur Adolphe Moreau. Esterles fait de même avec les autres riches touristes. À son tour, Lady Chatterton, l’auteur de The Pyrenees with excursions into Spain (1), a recours à ses services vers 1841. Or, en dehors de tout plagiat, mot pour mot, elle relate la même scène (2).

Esterles devance les désirs de son employeur.

Esterles produit systématiquement un numéro de guide pittoresque. Mieux qu'une lithographie, un livre, il est le pratique et divertissant condensé de culture ossaloise : chanteur, auteur, musicien (tambourin/flûte à trois trous)… Pierrine Gaston-Sacaze fait de même avec ses compositions ou avec des transcriptions de chansons de tradition orale, les distribuant à ses amis. Même s’il a une autre envergure qu’Esterles, il est toutefois comme lui un médiateur de la culture locale, l'appât du gain étant vraisemblablement remplacé par la soif d’échange et de circulation du savoir, peut-être une forme intellectuelle du pittoresque.

Esterles ou Scapin : des valets de comédie

De nombreux guides-manuels signalent une tendance à l'excès des guides, que ces derniers pèchent par apathie ou au contraire par excès de zèle. Véritables personnages picaresques, la démesure s'exprime souvent à propos de la nourriture, Samazeuilh soulignant que l’appétit de son guide se renouvelle plus souvent que l'admiration (3) !

De retour d'excursion, Houbigant invite Esterles à sa table, à la pension Incamps, en consolation d'un gros morceau de jambon offert à des douaniers et que le guide comptait ramener à sa famille. Alors que le repas s'achève, il finit malgré tout – en plus du repas – par rafler l’ensemble des reliefs. Comme le constate Houbigant « Sancho n'aurait pas mieux fait avec son Chevalier errant » (4)! En tout état de cause, ces détails n'émoussent pas l'estime que Houbigant porte à Esterles, estime souvent formulée dans son Journal. Il prend en quelque sorte son parti de ces voleries. On ne marchande pas avec un domestique et Houbigant sait, sans pour autant faire preuve de sentimentalisme, que les reliefs des repas iront améliorer l'ordinaire de la famille. Sa largesse n'est d'ailleurs pas mal placée. En effet, si les Esterles, passage-guides ont des réputations, les voyageurs en ont également. Les guides donneront ainsi plus facilement la préférence à leurs demandes d'engagements comme en témoigne Houbigant.

Dans cette économie touristique, une forte concurrence s’exerce entre Ossalois.

Par ailleurs, dans cette économie touristique, une forte concurrence s’exerce entre Ossalois. Le guide ne fait aucune concession au patron de la pension Incamps arguant que celui-ci vole assez notre voyageur et Esterles est maître en la matière ! Il procède à une sorte de préemption sur « son » client. Dans un tel contexte, le guide tout en « volant » son employeur, le prémunit contre les autres prédateurs locaux, c'est à dire tous ceux qui vivent du tourisme.

Jean-Jacques Castéret

InÒc–Aquitaine / Laboratoire ITEM de l’UPPA

(1) Lady Chatterton, The Pyrenees with erxcursions into Spain, 2 vol., London, Saunders and Otley, 1843, 383 et 401 p.

(2) Idem, vol 2, p. 187-188.

(3) Jean-François Samazeuilh, Souvenirs des Pyrénées, Agen, Noubel, 1827, 2 vol., 273-311 p. Cf. Nicol, op. cit., p. 33.

(4) Idem, p. 458.

Les Pyrénées centrales – Bigorre et Béarn – deviennent dans la première moitié du XIXe siècle, l'une des régions d'Europe la plus en vue par le développement du tourisme, tout particulièrement thermal. Guides et artistes consacrent la région, attirés par ce cadre regardé comme vierge des « pollutions » de la civilisation et par les « sublimes horreurs » de la montagne pyrénéenne.

L’imaginaire pyrénéen masque toutefois une réalité sensiblement différente.

L’imaginaire pyrénéen masque toutefois une réalité sensiblement différente. En effet, en dehors du mouvement d’exploration pyrénéiste, la fréquentation des Pyrénées à cette époque se fait selon des parcours très déterminés, clairement balisés. Les eaux de Bigorre sont déjà un lieu de villégiature au XVIIIe siècle. Dès les premières années du XIXe s., la bonne société y trouve en outre toutes les commodités possibles notamment en termes de distractions : bals, concerts du célèbre Vauxhall de Cauterets ou de l'Hôtel Frascati de Bagnères.

... la fréquentation des Pyrénées à cette époque se fait selon des parcours très déterminés.

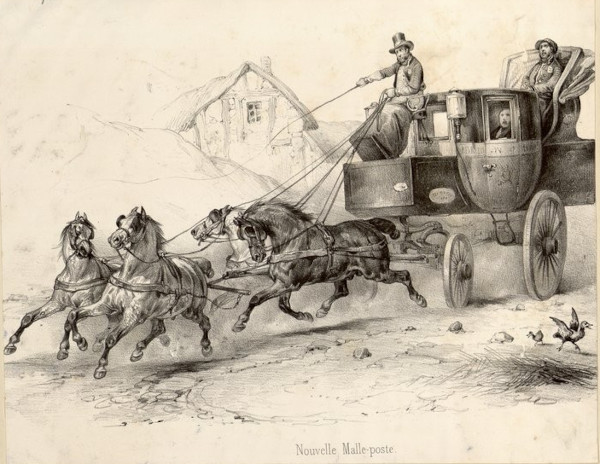

Les stations thermales béarnaises des Eaux-Chaudes et des Eaux-Bonnes en vallée d'Ossau se développent dans les années 1840, desservies à partir de Pau par une route très carrossable, conduisant sans entrave au cœur de la vallée, littéralement au pied des montagnes. Passé Bielle et Laruns, certains disent très clairement leur étonnement, voire leur déception d'arriver au cœur du jardin des Tuileries. « (...) Je suis aux Eaux-Bonnes, et je puis, jusqu'à un certain point, m'écrier : Adieu les Pyrénées! (...) » dira Nicolle (1). Au-delà des stations, c’est encore en chaises à porteurs ou en cacolets – sortes de paniers fixés sur le dos d'un cheval pour un ou deux passagers – que l’on transporte les voyageurs vers les cascades et les gouffres…

Lire ou regarder son voyage

Les comportements relativement standardisés trouvent un écho – sinon leur origine – dans les œuvres des voyageurs-écrivains qui foisonnent de points communs. Une forte impression de déjà lu se dégage en effet au fil des pages. Tous s’organisent selon une trame commune, scandée par les étapes obligées aux relais de poste et les lieux environnants : villes ou villages que l’époque considère comme remarquables en raison de leurs monuments matériels ou immatériels, ayant trait à la géographie, l’architecture, l’histoire, la religion, la littérature – écrite comme orale – ou les arts et traditions populaires. Arrivé en Béarn, Pau représente par exemple la première véritable étape caractérisée par la mémoire d’Henri IV.

Le voyage est très minutieusement préparé avant le départ ou documenté au cours du séjour, par la lecture de récits et de guides que l'on trouve autant à Londres, Paris, qu’aux Pyrénées : chez le libraire (2), à l'hôtel et jusque dans les auberges. Vers 1850, l'auberge tenue par Jeanne Lembeye à Laruns et le café de son fils aux Eaux-Bonnes, disposent d'un cabinet de lecture de près de 300 livres : régionalisme, romans, poésies, littérature européenne, histoire, philosophie, sciences (3) !

Le voyage est très minutieusement préparé avant le départ

ou documenté au cours du séjour, par la lecture de récits et de guides.

Les citations abondent, quand il ne s'agit pas purement et simplement de plagiat. Jehan Froissart – XIVe siècle – occupe une place de premier plan chez les Anglais tout autant que chez les Français. Bien d'autres chroniques historiques sont sollicitées selon les époques : le Président de Thou, Monluc pour le XVIème s. ; Pierre de Marca (XVII e s.) et son Histoire de Béarn comme source de textes de l'époque féodale… Quand il s'agit de décrire la vallée d'Ossau, Lady Costello (4), en 1844, cite « A lively but sarcastic French writer ».

Il s'agit en fait d'Adolphe Moreau, agent de change et grand collectionneur parisien, gestionnaire du patrimoine d’Eugène Delacroix et l’auteur d'un guide auquel elle emprunte, en le traduisant, un long passage (5). Mais à son tour, Lady Costello est lue et citée par Houbigant qui fréquente par ailleurs assidûment Moreau aux eaux. Houbigant, encore, offrira lors de sa première visite à Pierrine Gaston-Sacaze, le voyage de Ramond au Mont Perdu, celui de Pasumot et Quinze jours dans les Pyrénées d'Azaïs (6). Il cite encore dans son manuscrit Dralet, Dussaux et, bien entendu, Moreau…

La monumentalisation

Des milliers de voyageurs inscrivent ainsi leurs pas dans le chemin réel et littéraire qui commande leur jugement, établissant des réputations sublimées par la plume des écrivains. La redondance des écrits, amplifiée par la lithographie et, plus tard, par la carte postale, constituent de puissants agents de la monumentalisation des sites et des pratiques culturelles. Tous procèdent de la même manière, « en tiroirs », associant un lieu et un ou plusieurs objets : Pau, son château, Henri IV et des éléments biographiques ; Laruns, les costumes, les danses, la fête patronale du 15 août… Ces thèmes sont, d’ailleurs, généralement très circonscrits, associés à certains lieux et contextes. Le costume – sans doute l’élément le plus prisé –, premier élément du folklore et des nationalismes émergeant à l'époque, le plus facile d'accès aussi, est ainsi décrit dans le cadre des marchés de Pau ou de Tarbes. De la même façon : costumes, danses et chants, sont associés, en Béarn, aux seules fêtes villageoises du Haut-Ossau, particulièrement celles de Laruns, participant aussi de la vie des stations thermales.

Un manuscrit singulier

Le manuscrit Houbigant relate chacune des étapes du voyage de Paris aux Eaux-Bonnes, s’attachant particulièrement à la relation du séjour en vallée d’Ossau. Il tient à la fois du récit de voyage décrivant paysages et scènes pittoresques ; et de l’ouvrage statistique par son souci des caractéristiques géographiques, économiques et culturelles des pays traversés. Il constitue un parfait exemple de la culture du voyage de cette époque, par sa composition – réalisée a posteriori – en excursions ou thématiques, ses nombreux dessins et croquis originaux de même que par la compilation d’une quarantaine de lithographies.

Sans qu’il soit obligatoirement exempt des préjugés de sa société, Houbigant se démarque des autres auteurs par son empathie et sa simplicité de ton, probablement du fait de cette rédaction à usage familial. Loin des envolées lyriques devant le spectacle de la montagne pyrénéenne, le manuscrit offre un témoignage plus incarné de la vie aux eaux et de certaines figures locales avec lesquelles Houbigant n’a, parfois, passé qu’un moment, à l’image du vieux maire de Laruns tout droit sorti du XVIIIe siècle et dont il livre en quelques mots un portrait tout à fait attachant. Le manuscrit révèle, au-delà, de nombreuses saynètes où le pittoresque le dispute à l’intérêt ethnographique et historique,. En contrepoint des œuvres éditées, il constitue ainsi un témoignage capital de la vie aux eaux à une époque où le tourisme thermal est en pleine expansion en vallée d’Ossau.

Jean-Jacques Castéret

InÒc–Aquitaine / Laboratoire ITEM de l’UPPA

(1) Henri NICOLLE, Les Eaux-Bonnes, souvenirs de la saison de 1850, Paris, Amyot, 1851, pp. 10 et 13.

(2) Cf. Jean FOURCASSIÉ, Le romantisme et les Pyrénées, Toulouse, E.S.P.E.R. Annales Pyrénéennes, 1990, p. 68.

(3) Cf. Paule BÉTÉROUS, « Sur un poète béarnais retrouvé », Garona, 12, 1995, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, p. 84.

(4) Louisa Stuart Costello, Béarn and the Pyrenees, a legendary tour to the country of Henri Quatre, 2 vol., London, Bentley, 1844, 428 et 391 p.

(5) Idem, T.1, p.128.

(6) Armand Gustave Houbigant, Voyage dans les Pyrénées 1841-1854, Vol. 1, 1841, B.M. de Pau, ms. 124, p. 243.